Kleists Preußendrama „Prinz Friedrich von Homburg“ in Gießen in abstrakter Darstellungsweise auf emotionalem Nullpunkt - Gießener Anzeiger

Als Oberst von der Marwitz im Siebenjährigen Krieg von Friedrich dem Großen den Befehl erhielt, als Vergeltungsschlag Schloss Hubertusburg zu plündern, weigerte er sich. Er führte den Befehl deshalb nicht aus, weil er - wie er seinem König melden ließ - gegen Ehre und Gewissen eines Offiziers verstoße. Von Friedrich aus der Armee entlassen, ließ er, als es ans Sterben ging, auf seinen Grabstein die Inschrift setzen: „Sah Friedrichs Heldenzeit und kämpfte mit ihm in allen seinen Kriegen. Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte.“

Über eine andere Art von Ungehorsam schrieb Heinrich von Kleist ein halbes Jahrhundert später in seinem Preußendrama „Prinz Friedrich von Homburg“ - Ungehorsam nicht aus Edelmut oder moralischer Notwendigkeit heraus, sondern aus Ungestüm und Unbesonnenheit. In diesem Stück leben die Figuren zwischen Traum und Wirklichkeit in einem Zustand der Täuschung. Gastregisseur Wolfram J. Starczewski zeigt uns in seiner Inszenierung eine Gesellschaft auf schwankendem Grund, die sich ihrer Werte und Prinzipien nicht mehr sicher ist. Es herrscht Beziehungslosigkeit, und menschliche Regungen sind auf dem emotionalen Nullpunkt angelangt.

Bei der Premiere am Samstagabend spendete das Publikum im Stadttheater nach zwei anstrengenden Stunden freundlich Beifall, obgleich Starczewskis Kleist-Interpretation nicht wenige Zuschauer ratlos zurückließ.

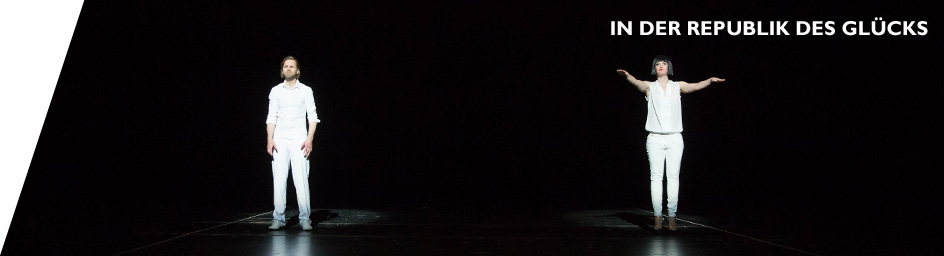

Lukas Noll hat wiederum ein sehr prägnantes, aussagekräftiges Bühnenbild geschaffen. Während der Prinz im Vordergrund mit nacktem Oberkörper und einem Lorbeerzweig in der Hand im Garten (stehend!) träumt, senkt sich von oben eine zweite, an Stahlseilen hängende Ebene herab, die sachte hin- und herpendelt. Auf ihr ist der gesamte Hofstaat von Fehrbellin versammelt. Alle sind uniformiert - auch die Frauen. Ihre modernen blaugrauen Kampfanzüge und die zahlreichen, am Boden verteilten Kampfstiefel verdeutlichen eine waffenstarrende Militärgesellschaft. Die Bühne rundum ist in dunkles Schwarz gehüllt. Nebel steigt auf, und auf einem eingeblendeten Bild im Hintergrund ist ein Kampfhubschrauber über Wasser zu sehen. Hin und wieder ertönen verstörende Elektro-Beats als Schlachtenlärm (Musik: Hendrik Lorenzen).

Bei einer solchen Konzentration des Szenischen steht das Dichterwort im Mittelpunkt. Der Regisseur lässt das Ensemble allerdings nicht das Kleist’sche Drama spielen, sondern den Text aufsagen. Man hat es hier mit einer abstrakten, ganz und gar unsinnlichen Darstellungsweise zu tun, bei der die Figuren beziehungslos nebeneinander stehen. Ihre Blicke verlieren sich nach vorne in der Weite des Raums. Um die jeweiligen Vorgänge genau zu verstehen, wird dem Publikum eine ganze Menge abverlangt, denn Starczewski hat das Drama nicht nur zusammengestrichen; er zerpflückt die Sprache, lässt bestimmte Satzfetzen immer und immer wieder von zwei, drei oder mehreren Personen sprechen, stellt Figuren auf die Bühne, die dem Text nach gar nicht anwesend sein dürften, und verweigert konsequent jede verdeutlichende Geste. Wenn dem Prinzen der Degen abgenommen wird, wenn Briefe überreicht und Küsse gegeben werden, ist davon nichts zu sehen.

Den von Lukas Goldbach verkörperten Prinzen begleitet Milan Pesl als Doppelgänger auf Schritt und Schritt. Er greift dessen Worte immer wieder auf, spricht sie als Echo nach und darf all das tun, was der Prinz gerne tun möchte - etwa die Prinzessin Natalie begrapschen. Es kann aber auch sein, dass der mit einer Pistole herumfuchtelnde Pesl das Alter Ego des todessehnsüchtigen Dichters darstellen soll.

Goldbach, seit Beginn der Spielzeit neu im Gießener Ensemble, erweist sich schon nach den ersten Sätzen als guter Sprecher, der die Worte des Dichters in schöner Klarheit hervorbringt. Da er den Prinzen nach den Vorgaben der Regie nicht „spielen“ darf, zeigt er uns einen entrückten, angekränkelten, reichlich nervösen jungen Mann, dessen Rede immer wieder plötzlich stockt, um Zuckungen im Gesicht zu unterdrücken. So, wie er die Augen weit aufreißt, ins Leere starrt, sich schüttelt, die Haare rauft und fahrig gestikuliert, wäre dieser Homburg heute eher ein Fall für die Psychiatrie.

Sein Gegenspieler ist der Kurfürst, der gern als launischer, geckenhafter Landesherr gegeben wird. Von einem solchen Barockmenschen ist er hier aber meilenweit entfernt: Roman Kurtz führt ihn als ziemlich nüchternen Herrscher vor, der vorgibt, nur nach Recht und Gesetz zu handeln, aber ständig mit unterdrückten Gefühlen zu kämpfen hat. Zum Schluss entpuppt sich dieser Realpolitiker doch noch als väterlicher Freund mit einem weichen Herzen. Harald Pfeiffer schlüpft in die Rolle des alten Haudegens Kottwitz, Frerk Brockmeyer ist als Graf Hohenzollern für die zynischen Zwischentöne zuständig, und Rainer Hustedt als Feldmarschall Dörfling die personifizierte Pflichterfüllung.

Die Frauen sind in dieser Welt der Soldaten zu Nebenrollen verdammt. Am ehesten noch kann Mirjam Sommer (ebenfalls neu im Ensemble) als Natalie auf sich aufmerksam machen. Von Anfang an kann diese Prinzessin ihre innere Erregung nicht verbergen. Später, wenn sie sich freikämpft und mutige Töne anschlägt, gewinnt Mirjam Sommers Darstellung an Intensität. Die dritte Neue im Ensemble, Ana Kerezovic, hat hingegen als Kurfürstin keine Chance, sich zu profilieren.

Thomas Schmitz-Albohn, Gießener Anzeiger, 19.09.2011