»Freischütz« im Stadttheater spaltet die Gemüter - Gießener Allgemeine

Am Schluss geht’s in die Gummizelle: Muntere Stadttheaterpremiere mit Carl Maria von Webers »Freischütz«. Am Ende gibt es Buhs für die Regie und tosenden Applaus für Sänger und Orchester.

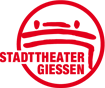

Ab geht’s in die Gummizelle: Max wird von freundlichen »Freischütz«-Schwestern in sein neues Domizil geführt. Nigel Lowery ist Engländer. Das erklärt viel. Etwa seinen Hang zum schwarzen Humor. Oder seinen Sinn für Debiles. Und Makabres. Für seine Sicht der Dinge hagelte es am Samstagabend im Stadttheater nach der Premiere von Carl Maria von Webers »Freischütz« zum Spielzeitauftakt im Musiktheater lautstarke Buhs. Ein Unmutsbekenntnis, das früher durchaus üblich war in Gießen, aber in den vergangenen Jahren aus der Mode gekommen schien. Dafür gilt es, Lowery in seiner Doppelfunktion als Regisseur und Ausstatter zu danken. Wenn Oper nicht mehr polarisiert, setzt sie Fett an.

Die Buhs gab es, weil der Brite der »deutschen Nationaloper«, wie der 1821 uraufgeführte »Freischütz«, der das Tor zur Romantik aufstieß, bis heute gern genannt wird, in seiner modernen Lesart eine ketzerische Krone aufsetzt. Für Sänger und Orchester ertönte donnernder Beifall.

Der Engländer hat das beschauliche Finale des Stücks – Max und Agathe erhalten ein Jahr Bedenkzeit für ihre gemeinsame Zukunft – umgedeutet und es in ein Fanal geführt. Die Novelle, der Johann Friedrich Kind für sein Libretto den Inhalt entlehnte, endet bekanntlich auch nicht so rosig wie die Oper.

Im Rausch der Wolfsschlucht

Lowerys Bühnenbild kann sich sehen lassen. Von Haus aus Theaterdesigner, stattet er die Szenen mit Prospekten aus, die zwar überwiegend düster gehalten sind, aber immer ein Stück Leichtigkeit beinhalten – das Licht am Ende des Tunnels sozusagen, auch wenn es im Nirwana verlöscht.

Die Wolfsschluchtszene beginnt mit einer bühnengroßen Leinwandfahrt (Videos: Martin Przybilla) durch ein spärlich von Autoscheinwerfern beleuchtetes nächtliches Waldstück der Marke gemeiner Krofdorfer Forst. Weil Max im Wahn den teuflischen Mächten verfallen ist, macht er als maskierter Terrorist und bewaffneter Attentäter in Video Nummer zwei allen jungen Damen einer Mädchenschule den Garaus. Was dieser Einfall im »Freischütz« zu suchen hat, weiß nur der Regisseur. Die Mädchen tragen Schuluniformen – Lowery, wie gesagt, ist Engländer.

Die Wolfsschluchtszene spielt wegen der Videos und des dämonischen Unschärfeeffekts hinter einem transparenten Vorhang. Die Freikugeln werden von Kaspar bei Trockeneisnebel und etwas Pyrotechnik gegossen. Wenn am Schluss in der semiblickdichten Szenerie der Teufel von Max besitzt ergreift, markiert ein übergroßer Phallus als Symbol des Mephistophelischen die Senkrechte. Schuss und Schluss. Zumindest Pause.

Die Oper endet – Flotows »Martha« vor gut zehn Jahren an gleicher Stelle lässt grüßen – im Irrenhaus. Was soll ein Engländer, noch dazu einer wie der hochdekorierte Lowery, sonst von den Deutschen halten?

Max, dem Wahnsinn erlegen, wandert, nachdem er Kaspar erschossen hat, in die Gummizelle. Agathe ist wegen der düsteren Eingebungen, die sie plagen, verzweifelt. Die leichenblass geschminkten Dorfbewohner staksen, dem Tod geweiht, umher wie eine Monty-Python-Gedächtnistruppe – Lowery, wie gesagt, ist Engländer. Und Fürst Ottokar, der zwar eine Krone trägt, aber den Dorfdeppen gibt und aussieht wie Gerd Knebel von Badesalz, irrlichtert tölpelhaft, bis der Vorhang fällt.

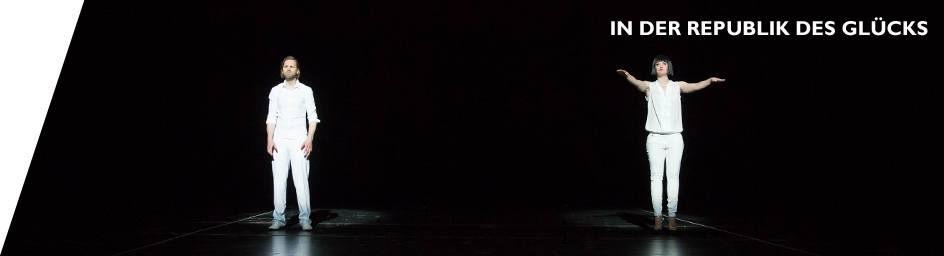

Die Kostüme von Bettina Munzer haben sich dem prüden Nachkriegsschick der 1950er Jahre verschrieben. Die Jäger tragen Braun und Grau, Agathe und Ännchen sehen aus wie alte Jungfern. Das Bühnenbild vor den Prospekten ist karg. Couch, Tisch, Schrank, Podest und eine Verkaufstheke müssen genügen. Förster Kuno nennt ein Waffengeschäft sein Eigen – warum nicht? Kostüme, Bühnenbild und das Akzente setzende Licht (Manfred Wende) verschmelzen zu einer Einheit.

Trotz der Phalluserkenntnis vor der Pause bleibt die Inszenierung züchtig. Der Männerchor mit nackten Oberkörpern zu Beginn des Schlussdrittels ist eher ein Fall für die Hantelbank als für den Jugendschutz. Immerhin zeigt die kurze Tabledance-Einlage von Chor-Sopranistin Neivi Martinez Rivas Schenkelspiel; dazu trägt sie High Heels, Netzstrümpfe und ein Bunny-Kostüm mit Schweinchennase – Lowery, wie gesagt, ist Engländer.

Die Arien, Duette und Terzette gelingen blitzblank. Der Chor und Extrachor des Stadttheaters (Einstudierung: Jan Hoffmann) intoniert ohne Fehl und Tadel. Auch die Brautjungfern (Einstudierung: Martin Gärtner) gefallen mit beißender Ironie.

Eric Laporte, der als Max mit sich und seinem Schicksal hadert, ist stimmlich eine Bank, wenn er seinen strahlenden Tenor an wenigen Stellen aufblitzen lässt, um ansonsten den lyrischen Part intensiv auszuloten. Als Darsteller fällt er hinter seine Partner zurück. Marcell Bakonyi als Kaspar gibt mit Spiellust den Bösewicht. Der Bass des 31-jährigen Ungarn lässt bei seinem ersten Auftritt in Gießen aufhorchen.

Der Sänger-Star des Abends heißt Sarah Wegener. Gefühlvoll singt die Sopranistin die Agathe, intensiv gelingen ihr die Momente, in denen sie die Töne elegant vom Forte ins Piano zieht. Die Bühnenpräsenz der gebürtigen Stuttgarterin ist groß – ihr Vater kommt aus England, vielleicht bringt sie deshalb so viel Verständnis für die Inszenierung mit.

Naroa Intxausti würzt als Ännchen ihre Rolle mit Humor. Calin Valentin Cozma bleibt als Förster in Uniform blass, Tomi Wendt verleiht dem Kilian gute Artikulation und Charme. Tobias Schabel präsentiert im Schlussakt einen soliden Eremiten, der als Irrenarzt den Max einweist.

Adrian Gans als Fürst Ottokar muss sich bis zum Finale gedulden, ehe er singen darf. Das tut er dann mit Inbrunst. Seine drei »Nein!« kurz vorm Ende fegen alles davor Erklungene fort. Gans zeigt zum ersten Mal seine komödiantische Ader – Chapeau!

Kaleidoskop der Klänge

Das Orchester unter Generalmusikdirektor Michael Hofstetter setzt im Graben zu Höhenflügen an. Der Maestro arbeitet wie schon bei seinem ersten Sinfoniekonzert im August jede Facette der Musik heraus. Er formt den Klang zu einem leuchtenden Kaleidoskop, das mal den Kontrapunkt, mal die Ergänzung zur Handlung bildet. Spannungsreiche Momente gelingen in den leisen Passagen. Im Forte klingt der neue Sound des Orchesters etwas hart und scharf, zwei üble Schnitzer in der Bläserabteilung sind zu verschmerzen. Tiberiu Idvorean spielt ein famoses Bratschensolo.

Der Gießener »Freischütz« ist optisch entromantisiert. Das Werk gewinnt an Zugkraft und verführt zu einem munteren Stadttheaterbesuch – auch weil Lowery, wie gesagt, Engländer ist.

Manfred Merz, 17. September 2012, Gießener Allgemeine Zeitung