Invasion von stumpfsinnigen Lappalien - Gießener Anzeiger

Wolfram J. Starczewski inszeniert „Kinder der Sonne“ von Maxim Gorki – Wiederum preiswürdiges Bühnenbild von Lukas Noll

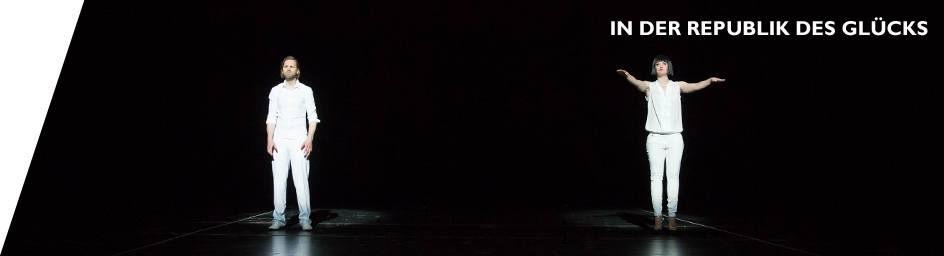

Immer dann, wenn ein lautes, verstörendes Geräusch von draußen zu hören ist, erstarren die Menschen in ihren Bewegungen und wenden sich wie hypnotisiert der großen Fensterfront ihres gutbürgerlichen Wohnzimmers zu. Wie Baumstämme im Wald stehen sie da. Nichts rührt sich. Erst wenn das Geräusch verebbt, tauen die steifen Figuren wieder auf und setzen ihr belangloses Geschwätz von vorhin fort. Ist auf dem Rasen hinter der Fensterscheibe etwa ein Ufo gelandet? Die Zuschauer weiß es zunächst nicht und kommt sich in Wolfram J. Starczewskis Inszenierung der Tragikomödie „Kinder der Sonne“ von Maxim Gorki so vor wie in einem schlechten Science-Fiction-Film der 60er Jahre, in dem eine Invasion von Außerirdischen auf der Erde unmittelbar bevorsteht. Die meisten werden sich beim Anschauen dieser alten Hollywoodstreifen heute nur noch langweilen, weil ihr Stoff wenig ergiebig und schlicht uninteressant ist.

Man muss es leider sagen, aber in der Gorki-Inszenierung, die am Samstagabend im Stadttheater Premiere hatte, ergeht es einem nicht viel anders. Was da zwei Stunden lang auf der Bühne zu sehen und zu hören ist, verführt mehr zum Gähnen als zum Schmunzeln. Unentwegt schwafeln die Figuren über ihre Probleme und Neurosen. Immer klingt es so, als ginge es um das große Ganze der Menschheit, dabei ist alles nur Geschwätz. Der Hausherr, der von Milan Pesl gespielte Wissenschaftler Pawel Protassow, bringt es an einer Stelle auf den Punkt: Es ist eine „Invasion von stumpfsinnigen Lappalien“.

Das frühe, lange (und wahrscheinlich zu Recht) in Vergessenheit geratene Schauspiel „Kinder der Sonne“ gehört gewiss nicht zu den dramatischen Großtaten Gorkis. Vor dem Hintergrund der Cholera-Unruhen von 1890 entwirft es in düsteren Farben das Bild der einst gutbürgerlichen Gesellschaft, die sich angesichts der Bedrohung von außen allmählich auflöst. In Protassows Haus gehen viele ein und aus und reden, reden, reden, ohne eigentlich etwas zu sagen. Dabei kristallisieren sich verschiedene Konstellationen heraus: Der Maler Wagin (Roman Kurzt) hat sich in Protassows Frau Jelena (Carolin Weber) verliebt. Der Tierarzt Boris (Vincenz Türpe) hat sich in Protassows Schwester Lisa (Ana Kerezovic) verliebt. Melanija (Mirjam Sommer), die Schwester von Boris, hat sich in Pawel verliebt.

Unbestimmte Bedrohung

Die Regie hat das Geschehen in die frühen 70er Jahre der Bundesrepublik Deutschland verlegt. So ist die bei Gorki geschilderte Cholera in Starczewskis Inszenierung zu einer unbestimmten Bedrohung mit vielen Namen geworden: Ebola, Diphterie, Pest, Vogelgrippe – die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Das Bühnenbild von Lukas Noll ist der einzige Lichtblick in der ansonsten faden Aufführung. (Schade, dass Gießener Bühnenbildpreise nur an Bühnenbildner verliehen werden, die in Gießen noch nichts gezeigt haben, denn diese jüngste Arbeit Nolls wäre absolut preisverdächtig.)

Man blickt in ein großzügiges Wohnzimmer, wie man es in schicken Bungalows der 70er Jahre zu sehen bekam: hohe, breite Fensterfront, holzvertäfelte Wände, schiefe Holzdecken, weiße Sitzmöbel und ein langer, mit Büchern und Manuskripten überhäufter Tisch, an dem Milan Pesl als Pawel pausenlos und ohne aufzublicken in Büchern liest, anstreicht und schreibt. Was um ihn herum geschieht, scheint ihn nicht zu interessieren. Was genau er erforscht, erfährt man in diesen zwei Stunden allerdings nicht.

Fallende Wände

Der besondere Clou des Bühnenbildes ist der, dass sich das schicke Bungalow-Zimmer im Laufe des Abends allmählich auflöst: Erst hängt alles schief, dann fallen nach und nach einzelne Wände um.

Doch so lange die Wände noch stehen, sieht man darin ziemlich fahriges, kontur- und führungsloses Spiel. Es wird schlecht gesprochen (vor allem im ersten Teil der Aufführung), und den Dialogen fehlen oft die Bezüge. Von den Darstellern hat man schon bessere Leistungen gesehen. Die Figuren bleiben unglaubwürdig, wenn sie nicht sogar zur Karikatur verzerrt sind. Beispiel: Kariertes Hemd, Arbeitshose, Vorschlaghammer in der Hand, ein bisschen Herumbrüllen – und fertig ist der Prolet Jegor (Rainer Hustedt), der säuft und seine Frau schlägt. Als Kindermädchen Toni sitzt Petra Soltau meistens auf dem Sofa, raucht und spielt mit sich selbst Schach. Dass sie eigentlich dazu da ist, um sich um die kranke Lisa zu kümmern, weiß nur der, der es bei Gorki gelesen hat. In der Inszenierung wiederum wirkt die von Ana Kerezovic verkörperte Lisa dagegen putzmunter, und man kann gar nicht verstehen, warum sie Boris, den sie doch auch liebt, einen Korb gibt.

Als Zuschauer erfährt man, dass die Essensvorräte noch für 437 Tage reichen. Aha, wegen der nicht näher benannten Bedrohung darf also keiner das Haus verlassen und auch keiner von draußen reinkommen. Aber der smarte Hauseigentümer Nasar (Pascal Thomas) kommt und geht, wie es ihm passt. Und das russische Dienstmädchen Fima (Anne-Elise Minetti), das den knallroten Minirock samt weiblichen Formen stolz zur Schau stellt und ansonsten romantische Stücke am Klavier spielt, geht schließlich auch.

Ungereimtheiten

Ungereimtheiten über Ungereimtheiten. So einfach lässt sich Gorki eben doch nicht bruchlos in unsere Gegenwart übertragen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass das Premierenpublikum allen Beteiligten herzlich applaudierte.

Thomas Schmitz-Albohn, 04.03.2013, Gießener Anzeiger