Post-traumatische Zustände - Neue Musikzeitung Online

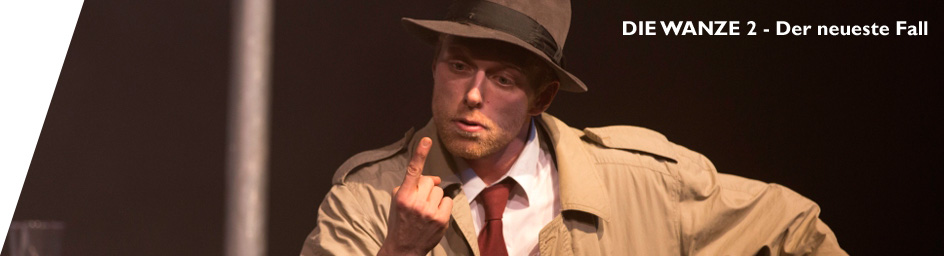

Post-traumatische Zustände: Nigel Lowerys düstere „Freischütz“-Deutung am Stadttheater Gießen

Ist Max schuldfähig? Der Mann im weißen Kittel will ihn noch für ein Jahr in der Geschlossenen Abteilung stationär behalten, dann sollte er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit sein. Das Mädchenschul-Massaker, das während des Freikugelgießens als Schwarzweißfilm auf dem Gazevorhang zu sehen ist, war wohl eher eine Übersetzung von Webers apokalyptischer Wolfsschlucht-Musik in heutige Bilder.

Die Regie plädiert für mildernde Umstände, und Kaspar mit der Kriegspsychose, der ehemalige Söldner aus dem großen Vernichtungskrieg der Kaiserischen gegen die Protestanten, ist ohnehin tot. Die „Freischütz“-Inszenierung von Nigel Lowery, die die Opernsaison im Gießener Stadttheater eröffnet, gibt auf manche Fragen interessante Antworten, wirft aber zugleich neue auf, die nicht ganz befriedigend beantwortet werden.

Lowery treibt der Romantik das volkstümelnde Biedermeier radikal aus. Die In- und Exterieurs auf dem Prospekt zitieren deutschen Expressionismus, die beherrschenden Farben sind düstere Tarn- und Schlammfarben. Erbförster Kuno trägt Ranger-Habit und Ray-Ban-Pilotensonnenbrille und betreibt ein Waffengeschäft, in dem Ännchen und seine Tochter Agathe arbeiten. Der Chor der Brautjungfern tritt als Todesengel-Delegation auf, und der virile Jägerchor singt sein Joho-Tralala in einer Table-Dance-Bar. Die Welt des „Freischütz“ ist eine der unzähmbaren Männlichkeit, die Waffen als Ausdrucksmittel verwendet, wo die Stärkeren im Recht, die Frauen ängstlich und alle zusammen irgendwie peinlich sind. Das ist eine klare Konfrontation gegen jeglichen betulichen common sense und wird daher vom Premierenpublikum auch kraftvoll bebuht.

Michael Hofstetter aber, der Gießener GMD, solidarisiert sich nachdrücklich mit Lowerys Inszenierung und lässt Webers Musik keine Sekunde in schwelgerische Fernsehförster-Sämigkeit abdriften. Er duldet keine seidige Oberflächenwirkung, macht beharrliche Generalpausen, dehnt die Tempi, wagt ein Pianissimo an der Hörbarkeitsgrenze, füllt die Wolfsschlucht mit panischem Zittern. Die Musik steckt voller verunsichernder Zwischen- und Gegenwelten, die Verstörtheit der handelnden Personen klingt unmissverständlich aus dem Orchestergraben.

Agathe ist in diesem abgründigen Kontext kaum besser als mit Sarah Wegener zu besetzen gewesen, und Eric Laporte als Max trägt erheblich zu der erstaunlichen musikalischen Statur dieses „Freischütz“ bei. Die durchaus tiefgreifenden Veränderungen und Striche vor allem im dritten Akt tun dem keinen Abbruch.

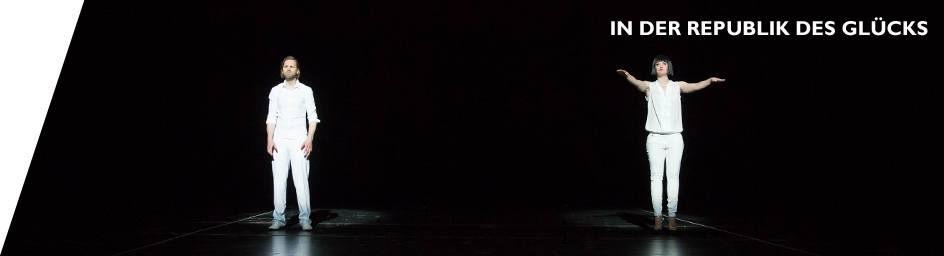

Dass Ottokar (Adrian Gans) allerdings von Anfang an agiert wie ein Verrückter aus einem Irrenhauswitz, deutet darauf hin, dass hier etwas nicht stimmt. Am Ende bekommen alle vom Weißkittel (dem Eremiten) ihre Medikamente. Leider ist diese Wendung während der Inszenierung zu wenig vorbereitet. Dass die Entstehungszeit des „Freischütz“ zugleich die Entstehungszeit der modernen psychischen Erkrankungen und der Psychologie ist, ist nicht von der Hand zu weisen; dass die Zeit, in der die Handlung spielt, eine der post-traumatischen Belastungsstörungen und der Gesetzlosigkeit war, hätte einen soliden Aufhänger für diese Sichtweise abgegeben. Aber diesem „Freischütz“ wird die Psychiatrisierung ihres Personals aufgepfropft wie ein Edelreis auf eine nicht vorbereitete Grundlage.

Hans-Jürgen Linke, 18. September 2012, neuemusikzeitung-online