Und draußen die böse Welt - Maxim Gorkis heiterer Tragödie „Kinder der Sonne“ fehlt im Stadttheater Gießen das Bedrohliche - Frankfurter Rundschau

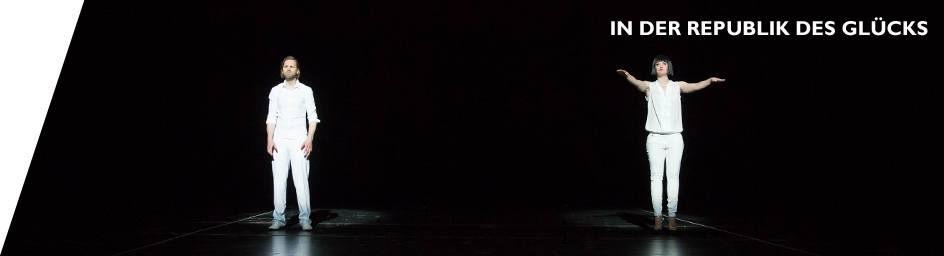

Im Zentrum des Geschehens steht eine schnapshaltige russische Teezeremonie. Sie dient der Beruhigung und dem sozialen Zusammenhalt und ist mit der Beckett’schen Parole „Weitermachen!“ angereichert, während draußen die Vogelgrippe grassiert oder die Cholera oder vielleicht auch die radioaktive Tschernobyl-Strahlung. Drinnen aber scheint, wenn es nach Pawel Fjodorowitsch Protassow geht, die Sonne. Die Menschen sind schließlich deren Kinder, sie sind Sternenstaub, sie sind strahlende Wesen, fähig zu Vernunft, Freundschaft und Selbsterkenntnis. Es gibt wohl kein realitätshaltiges Weltbild, mit dem Protassows Einstellung nicht in Konflikt geriete. So ist Gorkis „Kinder der Sonne“ vor allem eine Groteske, die fehlende soziale Kompetenz und rigorose Wahrnehmungsverweigerung in ein überspanntes Konversationsstück vor apokalyptisch-revolutionärem Hintergrund gegossen hat. Wolfram Starczewskis Gießener Inszenierung einer beherzten Strichfassung platziert die Geschichte in eine vage holzverkleidete Gegenwart vor der Erfindung des Handys (Ausstattung: Lukas Noll). Das bedrohliche Draußen macht sich bemerkbar als sukzessiver Zusammenbruch der Außenwände des Hauses und als angespannte Sphärenmusik (Volker Seidler). In der so abgegrenzten Innenwelt aber gibt es keine leichtfertig überspielten Abgründe, sondern ein Biotop von Karikaturen: Figuren, die weniger durch Eigenarten als durch einen Tick charakterisiert sind, den sie emblematisch mit sich herumtragen wie der Handwerker Jegor (Rainer Hustedt) seinen sinnlosen Hammer.

Bei einigen der Personen – etwa bei Anne-Elise Minetti als Dienstmädchen Fima oder bei Petra Soltau als marginalisiertes Kindermädchen Antonowna – genügt das für die Teilnahme an der heiteren Tragödie, aber bei den Hauptpersonen ist es eindeutig zu wenig: Karikaturen kennen keine Ambivalenz. Milan Pesl, der den Protassowals zerstreuten Wissenschaftler anlegt, lässt nichts von dem Charisma erkennen, das der Text ihm zuschreibt. Er ist von Anfang an durchschaubar lächerlich und kann in der zweiten Halbzeit seine Wandlungen nur durch Geschrei und Tanz deutlich machen. Das ergibt dann bloß eine weitere Karikatur. Nur Ana Kerezovic als seine Schwester Lisa lässt etwas von der Haltung erkennen, die der Fallhöhe der Geschichte gut getan hätte: Ihre kindische Fröhlichkeit hallt am Ende noch in der Panik nach, von der sie in einem Moment der Selbsterkenntnis heimgesucht wird.

Es genügt nicht, dass ein Bühnenbild zeichenhaft zerfällt. Was der Inszenierung fehlt, ist ein tragfähiges Konzept dafür, wie man eine Bedrohung, die nie erscheint, schauspielerisch gestalten kann.

Hans-Jürgen Linke, 05.03.2013, Frankfurter Rundschau