Das Lied von der Seeräuberin - Frankfurter Rundschau

Das Lied von der Seeräuberin

„Fosca“, eine Oper des Verdi-Zeitgenossen Gomes, als geglückte deutsche Erstaufführung in Gießen

Sind die Weißen jetzt die Guten und die Schwarzen die Bösen? So einfach ist das nicht in Thomas Oliver Niehaus‘ Inszenierung von Antônio Carlos Gomes‘ Oper „Fosca“, die das Stadttheater Gießen jetzt als zweite Gomes-Ausgrabung (nach „Lo Schiavo“) in deutscher Erstaufführung herausgebracht hat. Das wahre Leben und ein verbindliches Ehrgefühl scheinen in diesem Stück bei den Seeräubern ebenso zu Hause zu sein wie in Venedigs Stadtgesellschaft, auch wenn die Piraten gelegentlich Venezianer entführen und Lösegeld erpressen.

Weil in diesem ethischen Chaos eine überschaubare Ordnung dringend nötig ist, sitzen alle in den gleichen Kirchenbänken, schauen zur gleichen Kanzel auf (wo mal der Seeräuberchef, mal der Ex-Sklave, mal der Doge erscheint) und orientieren sich an den gleichen Leitlinien, die Lukas Nolls Bühnenbild markant aufzeigt. Vor allem aber geht es bei „Fosca“ um erwiderte und nicht erwiderte Liebe und daher um Schmerz, Hass und Wahnsinn. Da muss sich Logik manchmal hinten anstellen.

Das Libretto dieser Oper, die 1873 an der Mailänder Scala mit großem Erfolg uraufgeführt wurde, um dann in Vergessenheit zu geraten, ist eine erstaunliche Anhäufung großer Gefühle, hastigbrüchiger Handlungsstränge und tiefer Plausibilitätslücken, über die das Publikum behutsam hinweggeleitet werden muss. Diese Aufgabe übernimmt vor allem die Musik. Florian Ziemens Arbeit mit der Partitur hat nicht das ungefügte, himmelschreiende Pathos getilgt, mit dem Gomes emotionale Situationen pointiert, er spielt mit dem geschmeidigen Philharmonischen Orchester Gie0ebn diese Qualität dramatisch und farbenintensiv aus. Er glättet nichts, unterstützt und fordert umsichtig.

Entsprechend intensiv wird gesungen. Giuseppina Piunti als Fosca, Schwester des Seeräuber-kommandanten, ist ständig entweder auf der Lauber oder schon mitten in einem Ausbruch von Raserei und Dramatik, sie meistert die kräftezehrend expressive Partie eindrucksvoll und hat immer noch Raum für Nuancen und für Steigerungen. Maria Chulkova als ihre mädchenhafte Gegenerin Delia setzt eher lyrische Akzente, hat aber im Ernstfall auch keine Probleme, sich im Heroinen-Duett zu behaupten. Der Ex-Sklave und Seeräuber-Offizier Cambro, Drahtzieher des Bösen, bekommt von Adrian Gans eine imposante baritonale Statur, gegen die der venezianische Tenor Paolo etwas blass aussehen muss.

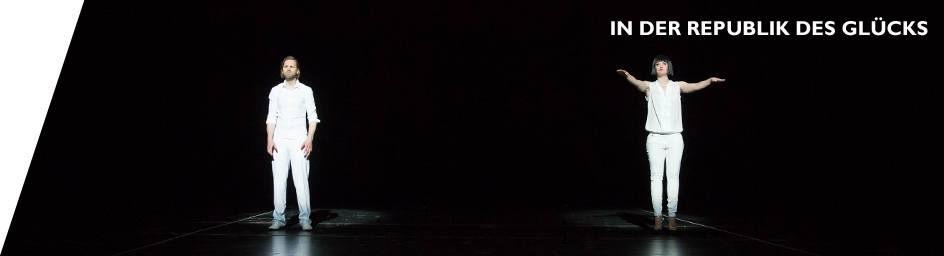

Das liegt weniger an Thomas Piffka als am Komponisten, der sich auf die Seite der Freibeuter geschlagen und für die Vertreter der regelgeleiteten Zivilgesellschaft weniger Interessen aufgebracht hat. Mit starker dramatischer Präsenz, mal in urbanem Weiß (Bernhard Niechotz), mal als wohlgeordnete schwarze Piratenschar, agieren der von Jan Hoffmann vorzüglich einstudierte Chor und Extrachor.

Auch die Regie hat sich in Puncto Publikumsführung etwas ausgedacht. Sie hat eine Figur eingeführt, die das Publikum repräsentiert und „What I am“ (Sora Korkmaz) heißt. Sie könnte auch „Ironie“ heißen. Weil Publikumserwartungen heute von Pop-Ritualen und eingedoster Pseudo-Authenzität mit geprägt sind, trägt sie Pop-Habit. Sie nimmt Anteil an Liebe und Schmerz der Figuren, wird manchmal en passant einbezogen, lässt sich Autogramme geben und verteilt schließlich Mikrofone für das Schlusstableau, in dem Fosca stirbt (Selbstmord), der Seeräuberchef triumphiert (Tugend und Stärke) und die Stadtgesellschaft sich bestätigt (Ordnung).

Die philharmonische Band im Graben rast, auf der Bühne wachsen die Gefühle in den Himmel. Wahnsinn

Hans-Jürgen Linke, 05. Februar 2013, Frankfurter Rundschau