Wir machen eine Oper, nein ein Musical – am Broadway - Der Opernfreund

Wir machen eine Oper, nein ein Musical – am Broadway

Nach Anfangserfolgen auch mit Opern in seinem Geburtsland Brasilien ging der Komponist Antônio Carlos Gomes (1836-1896) mit einem Stipendium des brasilianischen Kaisers zu einer Zweitausbildung 1864 nach Italien und brachte nach Jahren am Konservatorium dort Opern heraus: 1873 Fosca mit mäßigem Erfolg. Nach Umarbeitung wurde das Werk 1878 erneut vorgestellt und setzte sich für einige Jahre in den Spielplänen fest, bis es wieder in der Versenkung verschwand. Verdi nannte Gomes „ein wahres Musikgenie“. Über die Oper mögen die Musikwissenschaftler urteilen; z. B. Ulrich Schreiber, der meinte „ ... (das Werk) lebt unverdientermaßen nur noch in gelegentlichen Aufführungen auf dem südamerikanischen Kontinent nach“, hat das ja durchaus zweideutig formuliert. Und auch Ihr Kritiker hat sich nach einmaligem Anschauen des Werks und mangels Alternativen und Einspielungen kein eindeutiges Urteil bilden können.

Es geht bei Fosca geht es um eine Dreiecksliebes- und Hassgeschichte, allerdings untypisch mit zwei Frauen und einem Mann, die dagegen völlig operntypisch von einer politischen Handlung gekreuzt wird. Die Titelfigur Fosca ist die Schwester von Gajolo, dem Vormann einer Piratengruppe in Istrien, welche die Serenissima mit Entführungen und Lösegelderpressungen bedroht. Fosca liebt den verschleppten venezianischen Edelmann Paolo und gerät mit den Piraten überquer, weil sie trotz Lösegeldzahlung den Mann nicht hergeben will. Der liebt aber ohnehin schon Delia, ein venezianisches Mädchen. Die beiden Frauen gelangen in eine mörderische Auseinandersetzung. Fosca verliert an allen Fronten und vergiftet sich. Der Sklave Cambro, der die Auseinandersetzungen ausnutzen will, um selbst aus Knechtschaft und Elend innerhalb der Piraten aufzusteigen, scheitert und bezahlt seine Untreue mit dem Leben. Gesiegt haben zum Schluss die Reichen und die Schönen. Das war früher mal eine attraktive Opernhandlung, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen konnte. Heute eine Klamotte, ganz zum Stoff passend auch Räuberpistole zu nennen. Linear erzählt in schöner Ausstattung und historischen Kostümen präsentiert würde sich das Stück genauso gut für Burghoffestspiele eignen wie eine Nabucco.

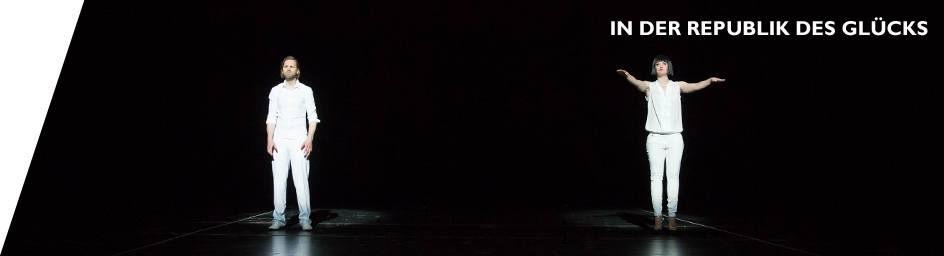

Nun bringt als deutsche Erstaufführung das Stadttheater Gießen mit Fosca bereits die zweite Gomes-Oper heraus, und die Regie muss natürlich anders verfahren als bei Burghoffestspielen. So tut das auch Thomas Oliver Niehaus, indem er einerseits den Stoff so verfremdet, dass keine Illusion entstehen kann und sich niemand mit niemandem identifizieren kann; dann wird das Ganze etwas verschlüsselt und in eine nicht näher zu identifizierende modernere Zeit und in einen abstrakten Raum mit nur wenigen konkreten Hinweisen verlegt. Eine psychologische Vertiefung der Figuren findet nur rudimentär statt, aber die einzelnen Charaktere sprechen doch an. Als Bühnenbild hat Lukas Noll einen durch Lichtstäbe begrenzten perspektivisch überzeichneten quaderförmigen bis tief in die Bühne reichenden Einheitsraum entworfen, an dessen Hinterwand sich eine Tür befindet; mehr nicht. Kulissen, die eine Felslandschaft auf einer istrischen Insel zeigen könnten, werden herunter gelassen; zu anderen Bildern werden von der Seite Bänke hereingeschoben, auf welchen der Chor Platz nimmt. Dann gibt es vorne noch ein hochfahrbares Podest, auf welchem wie ein Altar ein Tisch steht und wo zum Schluss ein Sängerquartett parodiert. Eine Kirchenkanzel oben seitlich vervollständigt die Spielmöglichkeiten: allerdings ohne zwingenden Sinn – ebenso wie ein Torso eines gefallenen Engels, der einmal über die Bühne gesenkt wird. Ein weißer Löwe als Requisit für die Serenissima darf natürlich auch nicht fehlen. Immerhin können die beiden Ort der Handlung, die istrische Stadt Pirano und ein Platz in Venedig einigermaßen glaubhaft gemacht werden. Die Kostüme von Bernhard Niechotz machen die Handelnden in einfacher Weise verständlich: die Venezianer sind in Weiß, die Piraten in Schwarz oder Dunkel, aber immerhin in Rüschenhemden gekleidet: Verwechslung ausgeschlossen.

Die Regie eröffnet die Oper mit einer zusätzlichen Frauengestalt „What I am“ aus dem Broadway-Musical „La Cage aux Folles“, die vor der Ouvertüre und vor dem Vorhang natürlich „What I am“ vorträgt. Schwarz gekleidet, bleibt sie die ganze Oper über die am meisten auftretende, weil fast immer präsente Figur und trägt auf ihrem T-Shirt die Beflockung ira, dolore, amore, womit neben dem Zorn der Armen (Piraten) auf die Reichen und Schönen (Venezianer), Liebe und Liebesschmerz zu den Hauptthemen der Oper erhoben werden. Diese Gestalt wird dramaturgisch nicht wirklich vermittelt und ist schon gar nicht schlüssig in Verbindung mit den englisch getitelten Broadway-Anspielungen, die darin gipfeln, dass zum Schluss ein sich verwindendes Gesangsquartett mit Mikrophonen ausgestattet, welche die vier fast verschlucken, auf dem besagten Podest Pop-Musik über der Aufschrift „I can’t stop loving you“ parodieren. Hier ist Verschiedenes verklittert, das nicht zusammengehört, und es wird zudem den Eindruck erweckt, als wolle die Regie einen aktiven Beitrag zur Veramerikanisierung unserer Opernkultur leisten. Auch zwischendurch wird häufig darauf verwiesen, dass man nur gerade ein Musical einstudiert oder aufführt, wobei von den Gesangsstars schnell mal ein Autogramm verlangt und gegeben wird. Neu zu exponierende Personen präsentieren sich in einem Bilderrahmen. In der Personenführung vergibt die Regie schärfende Konstellationen. Der Chor marschiert auf, positioniert sich meist symmetrisch, singt und marschiert ab. Die Solisten werden zu oft an die Rampe gestellt und beschallen statisch den Zuschauerraum. Dabei waren die durchweg so stimmkräftig, dass man ihnen für den nicht sehr großen Theaterraum mehr Bewegung hätte verordnen können.

Gomes‘ Musik kann man der Spätphase der italienischen Romantik zurechnen. Kurz nach Verdis Aida entstanden, ist die Musik zu Fosca stilistisch recht eigenständig mit leichten Annäherungen an Verdis davor zuletzt erschienener Oper „Don Carlo“ aber auch schon mit einer musikalischen Vorahnung auf den Verismo. Die Partitur verzichtet fast vollständig auf floskelhafte Begleitung und ist sowohl in der orchestralen Begleitung der Sänger als auch in kurzen Intermezzi dramatisch aufgeladen. Florian Ziemen musiziert mit dem Philharmonischen Staatsorchester Gießen und bevorzugt eine ziemlich drastische, teilweise holzschnittartige Orchestersprache mit den meist präzise intonierenden Musikern. Die stark präsenten Bläser verstärkt die Akzente. Der mit den Extrachoristen auf 40 Köpfe aufgestockte Chor war von Jan Hofmann einstudiert und wirkte in dieser Choroper klangstark mit. In der Koordination mit dem Graben blieb er allerdings nicht ohne Differenzen, wie auch im musikalischen Gesamteindruck noch der letzte Schliff fehlte.

Gesungen wurde auf teilweise sehr hohem Niveau. Dem Stadttheater war es gelungen, für die Rolle des venezianischen Adligen Paolo Thomas Piffka zu verpflichten, der an den großen Theatern Europas ein begehrter Alwa ist (Lyon, Mailand, Salzburg, Berlin). Mit seinem schönen tenoralen Schmelz legte er die Rolle zwischen strahlendem jugendlichem Heldentenor und Italianità an und war auch in seiner Bühnenpräsenz optimal. Seine Geliebte, die venezianische Bürgertochter Delia verkörperte Maria Chulkova vom Gießener Ensemble mit ihrem silbrigen, beweglichen und gut fokussierten Sopran ebenso überzeugend wie mit ihrem Spiel. Besonders schön sowohl die Leichtigkeit als auch die Ausdruckskraft ihres Vortrags. Für die Rolle ihrer Gegenspielerin, die Titelrolle der Fosca war Giuseppina Punti als Gast verpflichtet. Beide von sehr attraktiver Bühnenerscheinung! Aber gegensätzlicher können zwei Sopranrollen kaum gestaltet werden. Giuseppina Punti hat sich dem dunkleren „Zwischenfach“ zugewendet und sang bei der Gießener Premiere zwei grundverschiedene „Halbzeiten“. Zunächst schien es, als ob sie, die stets forcierte, ihre Oberschwingungen ausgeschaltet hätte; monochrom klang das und nur in der Mittellage wirklich frei und stimmschön. Zudem war ihre Treffsicherheit nicht vollkommen. Völlig verwandelt kam sie „aus der Kabine“ und entwickelte strahlende Höhen und überzeugende Färbungen. In der Rolle des Piratenhauptmanns Gajolo wirkte Calin-Valentin Cozma; er konnte bei der vollen Entfaltung seines voluminösen Bassbaritons wesentlich besser gefallen als im mezza voce. Den Sklaven Cambro, eine mephistophelische Figur mit Punk-Frisur und Ambitionen auf die Führung der Piraten wird leider zum Schluss der Kopf abgeschlagen. Ihn gab Adrian Gans, setzte seinen hellen kräftigen Bariton in dieser Bösewicht-Rolle ein, tat das überlegen und streckenweise sehr laut. In zwei kleineren Rollen konnten Aleksej Ivanov als Michele Giotta (Paolos Vater, venezianischer Seeoffizier) mit kultiviertem Bass und Tomi Wendt als Doge gefallen. Sora Korkmaz sang das „What I am“der Kunstfigur mit durchaus fraglicher Qualität, spielte diese Rolle aber mit großer Hingabe.

Jubelnder Beifall aus dem vollen Premierenhaus für alle Ausführungen und das Regieteam schloss den Abend ab.

Manfred Langer, 04.02.2013, Der Opernfreund